在科技日新月异的当下,计算机早已不仅是专业领域的工具,更是青少年通向未来世界的钥匙。依托此前构建的“计算机科普体系”,志愿团队展开了一场深入社区、温暖人心的创新实践。志愿者们用一堂堂生动有趣的课程,为青少年打开科技的窗、播下梦想的种子、点亮未来的希望。

话科技之起源,启童心之光芒

从算盘清脆的“滴答”声到计算机诞生的传奇时刻,志愿者带领孩子们穿越时光隧道,一步步走进科技的奇妙世界。在这趟探索之旅中,孩子们认识了点亮未来的天才阿兰·图灵,也了解了在科学殿堂中熠熠生辉的居里夫人。

课堂上,志愿者细致讲述了第一台电子计算机的诞生背景,接着用经典电脑游戏《太空大战》点燃了孩子们的热情,用生动幽默的语言揭示了电子邮件的诞生。最吸引孩子们的,是通过动画展示的电脑“心脏”——CPU,如何灵巧跳动,以及“记忆仓库”——内存条,如何有序存储信息。孩子们像一群小侦探,热情提问、踊跃互动,努力解开每一个神奇零件背后的秘密。

绘智能之世界,燃梦想之星火

想象一下,电脑里藏着一个正在“思考”的神秘“大脑”——它不会说话,没有表情,却能识别图像、理解语言,甚至模仿人类作画。这,就是神经网络的奥秘。

为了让抽象的概念变得可触、可感,志愿者巧妙地将“深度学习”比作孩子们的成长过程:学拼音、认汉字,需要不断练习、纠错纠错,才能慢慢掌握新知识。这样的讲解方式让原本陌生难懂的科技术语仿佛一下子鲜活了起来。

课堂上,孩子们安静却专注地听讲,眼神里写满了认真与好奇。“AI能像我们一样画画吗?”“它会不会有自己的想法?”稚嫩的发问中,藏着最纯真的求知欲。志愿者们一一回应,循循善诱,引导他们大胆提问、勇敢思考,在轻松的交流中,悄然架起了通往科技世界的第一座桥梁。

析算法之奥秘,筑思维之高塔

排序算法,作为计算机中最基础也最核心的概念之一,原本看起来既遥远又复杂。然而,在这一节特别的课堂上,它变得有趣、生动,甚至带着几分可爱。

每介绍一种算法,志愿者都会先播放一段简洁而富有趣味的动画,一个个彩色小方块在屏幕上比大小、换位置、重新排列,仿佛在跳一支有节奏的排序之舞。孩子们很快被吸引,眼睛一动不动地盯着屏幕,脸上写满了新奇和专注。

志愿者没有急于讲解原理,而是从生活聊起,排队买冰淇淋时怎么判断谁先谁后,整理书包时怎么把文具按大小归类,操场上怎样最快找到最高的那个人。这些看似寻常的小场景,其实都藏着排序的影子。孩子们一边听一边点头,时不时低声讨论,仿佛一下子发现了日常生活里原来有那么多“程序的逻辑”。

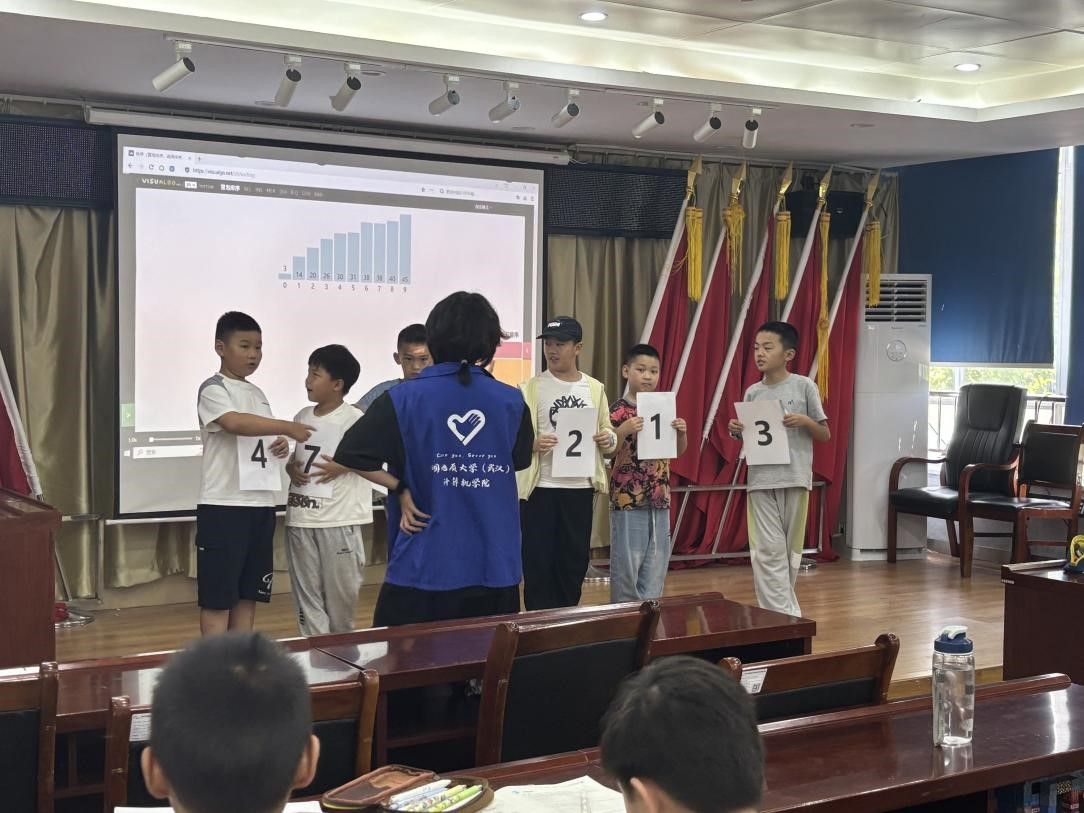

每种算法的学习最后,都有一个特别的“上场”时刻——孩子们自己化身为“数字”,站成一列“待排序”的队伍。随着志愿者的口令,他们开始一一“比较”、交换位置,有的神情严肃、一丝不苟,有的在笑闹中跑错了方向又急忙补位。教室里充满了脚步声、笑声、也有小小的叹气声与庆祝声。

科普,让一个抽象的知识变得温柔而清晰。算法不再是纸面上的名词,也不是黑板上的图示,而是真实存在于孩子们的身体语言中。他们或许还叫不出“冒泡”或“选择”的准确术语,但已经在潜意识里感受到了“有序”的魅力。未来的某一天,当他们再次走进更深的计算世界时,也许会想起今天站在队列里、互相比较高矮顺序的那个瞬间,排序第一次成为了他们自己的语言。

文字:张淋迩

图片:张淋迩、路思宇

审核:王太茂、张淋迩

校对:刘佳丹